Startseite > Artikel > Doc Sportello – Antwort an M. Lautréamont: Weshalb das Proletariat keine (...)

Doc Sportello – Antwort an M. Lautréamont: Weshalb das Proletariat keine Avantgarde braucht

Doc Sportello – Antwort an M. Lautréamont: Weshalb das Proletariat keine Avantgarde braucht

Samstag 26. Dezember 2020

Doc Sportello – Antwort an M. Lautréamont: Weshalb das Proletariat keine Avantgarde braucht

Am 29. Mai 2020 hat M. Lautréamont einen Text mit dem Titel „Covid-19, Klassengesellschaft und anarchistische Selbstreflexion“ veröffentlicht. Früher lautete die Frage Was tun?, heute „Wie kämpfen?“. Denn offensichtlich tut es das revolutionäre Proletariat seiner Ansicht nach nicht gut genug: „Da sich aber eine ökonomische Krise anbahnt, täten Linke und Anarchist*innen gut daran, sich auf kommende Kämpfe vorzubereiten und die eigenen theoretischen und praxisbezogenen Mängel zu reflektieren. Die missliche Lage der selbsternannten Revolutionär*innen hierzulande hat Programm, weil die linksradikale und anarchistische Szene jahrzehntelang durch einen selbstreferenziellen Aktionismus gekennzeichnet war. Durch das momentane Ausbleiben einer revolutionären Massenbewegung und die Unmöglichkeit eines Aufstands sieht sich die revolutionäre Aktivist*in einmal mehr auf sich selbst und ihre Szene zurückgeworfen. Die Aufrechterhaltung dieser festgesetzten Rolle – die an ein radikales Auftreten, spezifische sprachliche Ausdrücke und ritualisierte Aktionsformen gekoppelt ist – wird im schlimmsten Fall zur identitätsstiftenden politischen Praxis und dreht sich nur noch um sich selbst.“

Die Feststellung ist freilich nicht grundsätzlich falsch, doch die entscheidende Passage hier, das „momentane Ausbleiben einer revolutionären Massenbewegung und die Unmöglichkeit eines Aufstands“, scheint der Autor in der Folge des Texts als Ursache selbst zu vergessen, wenn er insinuiert, dass diese Tatsache durch voluntaristische Anstrengungen modifiziert werden könnte. Zudem gehört das von ihm verwendete Gendersternchen eben genau in die Kategorie „spezifische sprachliche Ausdrücke“, es ist Ausdruck der poststrukturalistischen Illusion, dass Sprache die Realität determiniert, und wer dieses idealistische Dogma nicht teilt, wird auf gewissen Szeneplattformen als Sexist gebrandmarkt. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass solche Debatten nicht wirkliche Konflikte ausdrücken und dass die Männerherrschaft in der kapitalistischen Klassengesellschaft keine Tatsache ist. Doch zu glauben, dass sich daran was ändern würde, wenn wir unsere Sprache verändern, ist idealistisches Wunschdenken. Zudem ist eine solche sprachliche Praxis eben gerade höchst „identitätsstiftend“, sie zieht eine klare Grenze zwischen einer angeblich dekonstruierten Szene, die als eine Art safe space jenseits gesellschaftlicher Widersprüche gesetzt wird, und dem per se unter Sexismusverdacht stehenden Rest der Gesellschaft. Damit wird der strukturelle Charakter der Männerherrschaft negiert und sie wird auf ein moralisches Problem reduziert.

Der zentrale Grund, wieso ich diesen Text nicht unkommentiert stehen lassen kann, ist jedoch folgende Passage: „Während der selbstreferenzielle Aktionismus die Theorie als Legitimierung des eigenen Handelns missbraucht, rechtfertigen die Intellektuellen ihr Nichtstun mit Theoriearbeit. Wer sich nicht in die identitätsstiftende und spektakuläre Welt des Aktivismus stürzt, richtet sich eine kleine intellektuelle Nische ein, in der die Resignation mit einer Zurückweisung jeglicher Praxis einhergeht. Was schliesslich bis zu einer merkwürdigen Nachahmung des so verteufelten Akademismus führen kann. Wenn Intellektuelle um ihrer Intellektualität willen über die verallgemeinerte Misere des Kapitalismus sinnieren, scheinen sie eine radikale und sozial-revolutionäre Perspektive zu verteidigen. Ihre Kritik bleibt indes idealistisch, weil ihr jeglicher praktischer Handlungshorizont abhanden kommt oder gar nie anvisiert wurde.“

Es ist ziemlich offensichtlich, dass die „Theoriearbeit“ dieses Blogs für den Genossen in diese Kategorie der „Intellektualität“ gehört. Entgegen seinen Vorstellungen dient sie nicht dazu, mein „Nichtstun“ zu rechtfertigen, einerseits, weil ich es grundsätzlich nicht für notwendig halte, dass irgendwer sein „Nichtstun“ rechtfertigen müsste, andererseits, weil es absolut irrelevant ist, was ich tue oder nicht tue, für die kommunistische Revolution ist einzig und allein das kollektive Handeln des Proletariats relevant. Die Aussage drückt eine zutiefst produktivistische Vorstellung von „Aktivismus“ aus, als ob es einen Stachanow-Preis für den Dienst an der Revolution zu gewinnen gäbe. Egal, das ist eigentlich ziemlich nebensächlich, am schlimmsten in der ganzen Passage ist der Vorwurf, solche „Theoriearbeit“ sei „idealistisch, weil ihr jeglicher praktischer Handlungshorizont abhanden kommt oder gar nie anvisiert wurde“. Tatsächlich wird hier Theorie nicht als Handlungsanleitung für Aktivisten verstanden, was daran idealistisch sein soll, wird im Text nicht weiter erklärt. Idealismus und Materialismus werden somit nicht als philosophische Herangehensweisen betrachtet, sondern verwandeln sich in eine Karikatur der müssigen Debatte darüber, was das ideale Gleichgewicht zwischen Theorie und Praxis sein könnte.

Es soll hier nicht weiter auf die Tatsache eingegangen werden, dass auch die Theorie eine Form der Praxis darstellt. Bei Lautréamont wird die Praxis schlichtweg zu politischem Aktivismus: „Dabei stellt sich die Frage, ob eine emanzipatorische politische Praxis den eigenen politischen Zusammenhang (egal ob Affinitätsgruppe oder grössere Organisation) oder die Bedürfnisse unserer Klasse ins Zentrum stellen sollte.“ Es ist eine alte Frage der revolutionären Bewegungen: Soll man sich in sektiererische (Klein-)Gruppen zurückziehen, um die revolutionäre Position nicht zu verwässern, oder soll man, unter der Gefahr, Kompromisse schliessen zu müssen, für eine Massenlinie optieren. Nur ist dieses Problem heutzutage obsolet, da es eines der Arbeiterbewegung war. Es ist ein Relikt einer Epoche, wo die Arbeiteridentität im Zentrum des Klassenkampfes stand und die Revolution als Affirmation des Proletariats konzipiert wurde. Diese Epoche ist seit den Beginn der Restrukturierung in den 1970er Jahren endgültig vorbei.

Im restrukturierten Kapitalismus kann die kommunistische Revolution nur noch als Kommunisierung konzipiert werden. Es kann also keine „emanzipatorische politische Praxis“ geben, denn die einzige proletarische Praxis, die man als emanzipatorisch betrachten könnte, ist jene, welche hin zur Kommunisierung tendiert, und sie ist zutiefst antipolitisch: freie Verteilung von Gütern, Zurückdrängung der Staatsgewalt, Zerstörung kapitalistischer Infrastruktur usw. Diese Bewegung weitet sich entweder aus und endet in der kommunistischen Revolution, oder sie wird niedergeschlagen. Die Politik als getrennte Sphäre ist gleichbedeutend mit der Aufrechterhaltung der Herrschaft des Kapitals, der Regelung der Klassenkonflikte unter der Bedingung, die Klassengesellschaft nicht in Frage zu stellen.

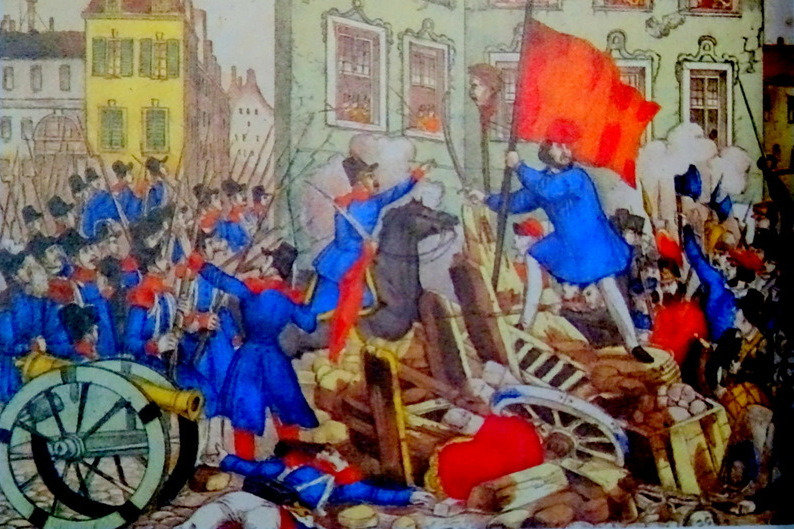

Lautréamont jedoch will mit der Revolution hausieren gehen: „Wann soll es gelingen, die staaten- und klassenlose Gesellschaft international wieder als realistisches Ding der Unmöglichkeit zu positionieren, wenn nicht zu Zeiten, in denen selbst in der befriedeten Schweiz die Klassenwidersprüche in aller Deutlichkeit an die Oberfläche katapultiert werden?“ Seit es Klassengesellschaften gibt, ist die Idee einer klassenlosen Gesellschaft (Staatenlosigkeit ist eine logische Folge davon, es ist letztendlich überflüssig, das zu präzisieren, sie wird auch keine Gesellschaft im eigentlichen Sinn sein) nie aus den Köpfen der Ausgebeuteten verschwunden. Aber sie ist nicht eine politische Option unter anderen, man entscheidet sich nicht entweder für die SP, die ökologische NGO oder die klassenlose Gesellschaft. Revolutionäre waren immer mit Repression konfrontiert und werden immer damit konfrontiert sein, weil die Revolution nicht eine politische Option in der demokratischen Gesellschaft unter anderen darstellt. Die Geschichte hat wiederholt gezeigt, dass die Bourgeoisie zu hemmungsloser Brutalität bereit ist, um ihre Klassenherrschaft und somit die Herrschaft des Kapitals zu verteidigen.

Aufstände brechen nicht aus, weil Aktivisten diese „organisieren“, sondern sie sind in der Regel eine Reaktion gegen eine Verschlechterung der Lebensbedingungen des Proletariats. So geschehen in Chile: Die Erhöhung der Ticketpreise der Metro in Santiago war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. In Zeiten stagnierender oder gar sinkender Nominallöhne kann jegliche Erhöhung der Lebenskosten die Verarmung bedeuten. Nur lässt sich die chilenische Situation nicht mit jener der Schweiz vergleichen. Unter Pinochet erlebte das Land eine äusserst brutale Restrukturierung, so etwas wie ein Sozialstaat ist praktisch inexistent und etliche Dienste, die in der Schweiz öffentlich sind, sind in Chile privatisiert. Im südamerikanischen Kontext gilt Chile zwar als reiches Land, doch das BIP pro Kopf ist in der Schweiz mehr als fünfmal höher und der Wohlstand wesentlich weniger ungleich verteilt. Das Proletariat in Chile hat also offensichtlich weniger zu verlieren als jenes hier, auch als jener Teil, der für Nothilfe anstehen muss. Mit der Vertiefung der globalen Krise dürfte es auch hier früher oder später vermehrt zu immer weniger friedlichen Protesten kommen, auch wenn das natürlich kein mechanizistisches Gesetz ist. Ob diese Proteste der Beginn der Revolution oder bloss die Begleitmusik zum Niedergang Europas sein werden, steht in den Sternen.

Eines ist hingegen gewiss: Sollte Agamben dann noch leben, wird er bestimmt einmal mehr einen Text veröffentlichen, in welchem er sein zentrales Dogma, den zum Normalzustand werdenden Ausnahmezustand, einmal mehr als bestätigt postulieren wird. Trotz leiser Kritik kommt er in Lautréamonts Text viel zu gut weg. Er bezeichnet die Pandemie nicht nur als „Medienhysterie“, sondern sagte in einem Interview mit der konservativen Zeitung La Verità am 22. April 2020, die gegenwärtige staatliche Kontrolle gehe „viel weiter als alle Formen der ausgeübten Kontrolle unter totalitären Regimes wie dem Faschismus oder dem Nazismus“. Er ist der Guru einer imaginären Partei, deren Komitee unsichtbar ist (die Mitgliederliste ist selbstverständlich geheim). Dieses Milieu zeichnet sich seit Anfang der Pandemie dadurch aus, sie zu negieren oder zu minimieren, wer es sich antun will, kann die etlichen Texte zu diesem Thema von Agamben, Franco „Bifo“ Berardi, Julien Coupat und vielen anderen Exponenten dieser Galaxie lesen.

Von Leuten, die sich auf Heidegger berufen, darf man auch nichts besseres erwarten. Sie aufgrund ihrer geteilten Aversion gegen die Technologie mit den aufständischen Anarchisten zu vergleichen, tut letzteren allerdings unrecht. Natürlich kann man ihre Obsession mit der Technologie kritisieren, doch zumindest verteidigen sie grundlegend revolutionäre und antagonistische Positionen, nicht irgendwelche alternativistische Lebensformen, und sie glauben auch nicht, dass man Kommunismus und Anarchie unter der Herrschaft des Kapitals zurückgezogen in irgendwelchen bäuerlichen Kommunen leben kann oder dass Autonomie bedeutet, seine eigenen Kartoffeln anzubauen. Ihre Texte und Zeitschriften kritisieren zwar die Massnahmen des Staates reflexartig, doch die Pandemie als solche wird darin nie kleingeredet.

Aufgrund der Ohnmacht in Anbetracht der Situation hält Lautréamont Prinzipien wie Zauberstäbe in die Luft: „Doch einige der grundlegenden Säulen des Anarchismus in Erinnerung zu rufen ist essenziell: Selbstorganisation, gegenseitige Hilfe, Anti-autoritarismus und Solidarität.“ Es jedoch stark zu bezweifeln, dass die Situation so ist, wie sie ist, weil die „grundlegenden Säulen des Anarchismus“ nicht genügend respektiert werden. Dabei scheint alles so einfach zu sein: „Die kollektive Selbstorganisation ist aus meiner Sicht auch hierzulande essenziell, um aus der aktuellen defensiven Lage herauszufinden.“ Nur sind wir hier im Moment nicht einmal wirklich in einer „defensiven Lage“, denn abgesehen von einigen Ausnahmen, verteidigt sich hier kaum eine Fraktion des Proletariats. In Chile ist die „kollektive Selbstorganisation“ nicht eine Ursache der Kämpfe, sondern ein Resultat davon. Zwischen solchen Verteidigungskämpfen und der Revolution steht jedoch ein qualitativer Sprung, worüber nicht an einer Versammlung entschieden werden wird. Die Revolution wird eine Katastrophe sein, wie es ein französischer Genosse formulierte, genauso unvorhersehbar und chaotisch, niemand wird sie vorbereiten oder organisieren können.

Doc Sportello

Dezember 2020